Um blog a menos.: e-mail enviado para o técnico de informática e youtuber William Azarado.

Oi, William.

Um dia, percebi que eu não conseguia abrir certas páginas da internet. Não o YouTube, Facebook, Instagram: eram páginas de blogs, portais feitos no WordPress, sites que eu carregava, apertando o botão F5, e quase nunca concluíam seu carregamento. Diziam algo como “esta página web não está disponível”.

Comecei, a partir daí, uma saga em busca de solução. Limpei o cache e o histórico do meu navegador, percebi a mesma ocorrência em meu celular, busquei alterar configurações de DNS, até mesmo reiniciar meu roteador. Nada resultava no fim do problema. Cheio de incertezas, entrei em contato com o provedor de internet, que enviou um técnico até minha casa:

– Falaí, meu bom! Quê que tá pegando?

– Então, parcero, ó que bagulho estranho: alguns sites tão entrando, mas outros não. Se carregam, é só depois de umas dez tentativas!

– Hum… peraê.

– Já tentei de tudo, cara. Mudei DNS do computador, limpei cache, reiniciei meu roteador, mas nada! É um bagulho que, inclusive, tá rolando em todos os aparelhos daqui de casa.

– Já é. Tô tentando abrir aqui esses sites no meu celular e abri um chamado pra ajustarem tua rede, tá ligado? Mas esse bagulho aí tá estranho… sei lá. Esses sites que cê tá entrando são do Brasil mermo?

– Alguns são. Mas é estranho. Eles não tinham que funcionar independen…

– Ih, mané. Esses sites que tu tá entrando tão mandado, ein! Hahaha!

A conversa não desenvolveu muito para além daí. Nem precisaria dizer: a vinda do técnico em nada resolveu o que se passava. E eu, desacreditado, parecia àquela altura o único que percebia qualquer problema acontecendo.

Convivo com mais quatro pessoa em casa. Meu sobrinho usa celular para acessar a internet e, pelo que observo, é jogador online cativo. Minha mãe de quase setenta anos consegue passar um longo tempo sem tecnologias dessas, mas usa o aplicativo do seu banco para pagar as contas. Já minha irmã e meu cunhado têm celulares para, quase que exclusivamente, assistirem audiovisual. As risadas e os sons que saem dos alto-falantes e de suas gargantas chegam até meus ouvidos, por isso sei.

Por fim, sobra eu. E talvez só eu seja quem ainda visite websites utilizando a rede Wi-Fi do meu lar. Jogar, ouvir, assistir filmes e vídeos, pagar contas, tudo isso prescinde do uso de páginas autônomas na rede. É facilmente realizável ora por aplicativos, ora por redes sociais. Não há necessidade nem de se sair de dentro do WhatsApp para assistir um vídeo do YouTube enviado numa mensagem, por exemplo. E eu conheço bem minha casa: fácil fácil que a queda na internet iria fazer alguém se manifestar raivosamente num outro cômodo. Mas era só eu que percebia esse defeito. Só eu sentia a falta de certas páginas que não o Facebook, que não a inoperância de um app. Após a saída do técnico que foi enviado – e que foi embora de minha casa achando que o problema relatado não existia, que era um defeito das páginas que eu visitava -, percebi com mais firmeza como tenho feito um uso antiquado da internet hoje em dia, em 2020.

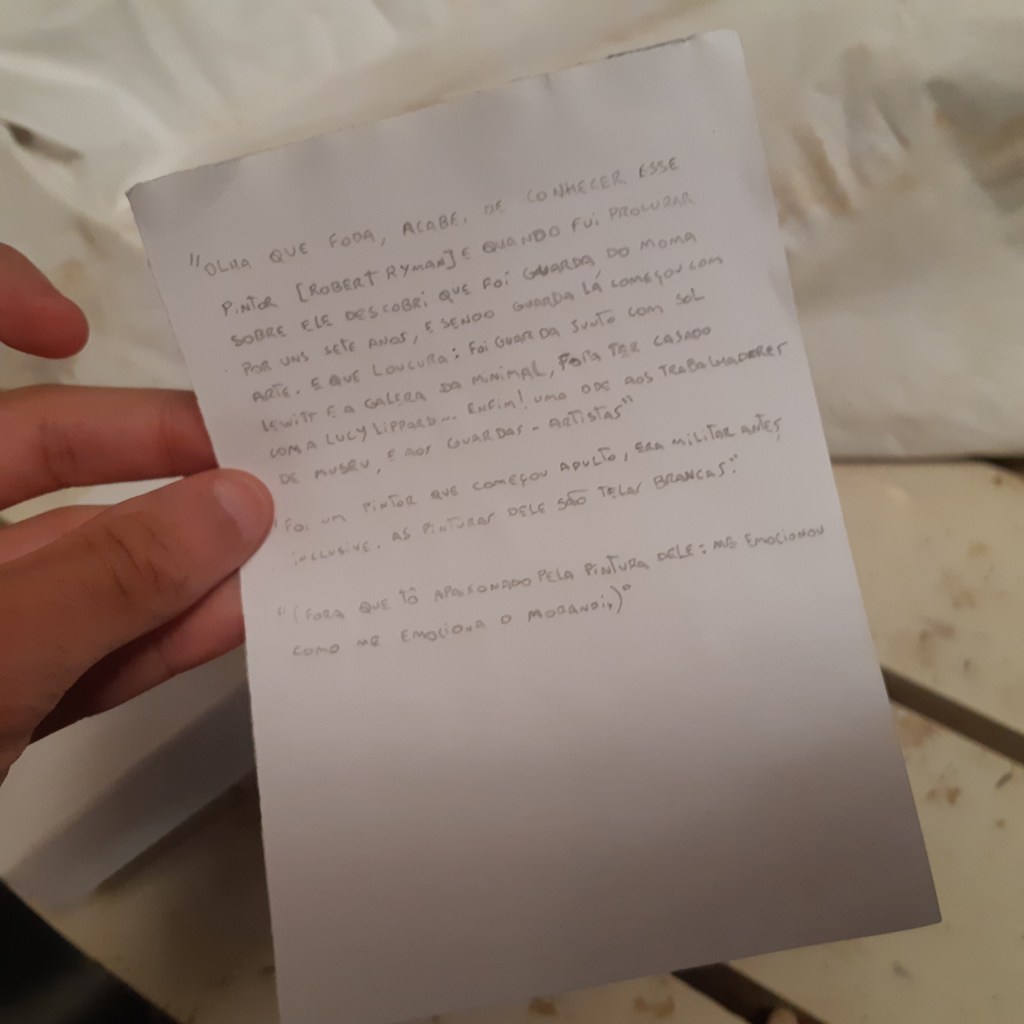

Tenho escrito um blog. Quer dizer, falar que escrevo um blog é equivocado. Mais correto seria dizer que tenho encerrado um blog, dia após dia, a cada postagem. Seu nome é ‘Um blog a menos.’ e está neste endereço: https://umblogamenos.blogspot.com/.

Nele – e por isso é incorreto falar que o escrevo – simplesmente coleto os últimos posts de diversos blogs perdidos na world wide web. Mas somente os posts que dão justificativas, pronunciamentos, porquês para o fim das páginas. É o caso do blog ‘Musings of life’, que tem no seu último post as palavras do pai de seu autor, comunicando a morte do filho, que há mais de vinte anos sofria com uma doença degenerativa. Uma série de blogs vinculados ao projeto Amores expressos, proposta da Companhia da Letras a alguns escritores, tiveram tocantes postagens de encerramento a partir de 2007. Há também muitos blogs com encerramentos mais prosaicos: mudanças de endereço, criação de websites pessoais, abandono de plataformas antiquadas. Vi muitas páginas Blogger abandonadas, mas também pude verificar Tumblrs com pontos finais, blogs institucionais, páginas de jornalistas alimentadas há muitos anos que, quase subitamente, encontrei esquecidas e finalizadas num site de qualquer portal da grande imprensa. E me permiti colecionar também alguns sites que, a despeito de não serem blogs por assim dizer, tinham em muito uma pulsão por registro diarístico. Por isso o ‘Um blog a menos.’ contém certas palavras finais de newsletters e, pioneiro a elas, também contém o texto que finalizou ‘Cardosonline’: reunião de fanzines, em formato de e-mails, enviados por escritores sulistas à milhares de caixas de entrada, entre 1998 e 2001.

São alguns exemplos que trago para dizer: poderíamos ter mais interesses por essa literatura-de-fim-de-blog. Tantos são os filmes que retratam a morte biológica, tantas são as epopéias a tratar do término da vida. De contornos trágicos, essas obras de arte nos põem de frente com encerramentos de vidas que não nos parecem prosaicas, e quase sempre são mortes de seres como nós. Enquanto que temos entes que, profundamente vivos, morrem, e não os pensamos assim. É certo que a vida e a morte deles não poderiam ser como as nossas: não são seres biológicos por assim dizer. São documentos, páginas de internet, palavras escritas. Não foram animados pela chama misteriosa que acendeu e, um dia, apagará dentro de nós. Mas – e não deveríamos esquecer – suas vidas e mortes são coadunadas às nossas. Como coisas nascidas de nossas mãos, coextensivas às nossas memórias, vivem na mesma medida em que nos fazem sobreviver, morrem e nos matam um pouco quando se vão.

Se não, qual seria o sentido de ver alguém perguntando se “a internet está morta”? Pois foi o que encontrei ao ler as palavras de uma mulher chamada Hito Steyrel, dizendo que há uma internet não exatamente viva, mas morta-viva, afeita à vigilância e ao controle, em extrema discrepância com o que constituiu o ambiente virtual em que cresci como adolescente.

Como num ataque zumbi, temos agora uma internet que nos aparece por todos os lados. Nem tanto uma interface, é agora uma rede virtual que modula nosso meio ambiente. E por isso comanda a vida cotidiana: desde transações bancárias até anúncios em outdoors virtuais, tudo é informação transitável, sem fios, por nuvens de dados. Nela, as dinâmicas de distribuição se tornam mais e mais centralizadas. Antes baixávamos mp3 de muitas fontes, agora ouvimos músicas por streamings de uma ou duas empresas, não mais que isso. Antes, nos revezávamos entre os mensageiros ICQ, MSN e as páginas HTML. Agora, muitos vivem imersos nas redes sociais, como se o Facebook Inc. os tivesse engolido, lhes fazendo desaprender até mesmo a como abrir uma aba em um navegador. Talvez por alguns de nós que Hito Steyrel tenha usado essa metáfora: chamar a nossa internet de zumbi, morta-viva, me faz pensar que, por estarmos vivos, nós, algumas das pessoas que usaram a internet de uma maneira menos conduzida, estranhamos a realidade asséptica e algorítmica da internet de agora. E por isso nos perguntamos sobre a morte dela. Não sei bem, mas reconhecemos um tanto menos de vida em seu maravilhoso funcionamento. Talvez por isso só eu tenha percebido o problema em minha casa. Porque temos uma rede mundial super tecnológica, cheia de vantagens, que se desenvolveu a beça, sabe? Nem todo mundo se importa com isso – com o fato dela ser, lá no fundo, uma zumbi.

Isso me lembra uma história. Hossein Derakhshan foi preso, no Irã, por coisas que postava em seu blog. À época, ele era como um rockstar: tinha cerca de vinte mil acessos diários em seu endereço, incentivava iranianos e iranianas a se compartilharem em páginas pessoais, poderia constranger ou enaltecer quem quer que fosse através de umas poucas palavras. Suas declarações como iraniano tinham imenso vulto político no país, cujo Estado busca controle da internet dia após dia. E esse foi o contexto em que sua prisão – por suspeita de espionagem para Israel, propaganda política e insulto a figuras religiosas – se concretizou. Foi condenado a vinte anos na cadeia, dos quais cumpriu apenas seis. Um dia, surpreso, foi avisado publicamente pelos alto-falantes da prisão onde estava, em Evin: “Queridos prisioneiros, o pássaro da sorte mais uma vez pousou sobre os ombros de um de nossos companheiros. Senhor Hossein Derakhshan, você está livre a partir de agora”.

Contudo, a realidade que encontrou do lado de fora lhe pareceu de ponta-cabeça. Duas semanas depois de sua chegada em casa, decidiu escrever um blog. Já sabia, por amigos, que a era geológica da internet havia mudado; que, agora, era necessário se engajar em redes sociais para promover seus escritos. Assim o fez. E qual não foi sua surpresa ao descobrir que o hiperlink de um blog, quando postado numa timeline, parece um anúncio chato dos classificados? Sem imagens, sem descrições, com um título voando no meio do nada e num design pré-formatado nada atrativo; seu mais novo texto – compartilhado em seu perfil do Facebook – recebeu somente três curtidas.

Eu queria fazer algumas contas, mas os números já surpreendem por si mesmos: de 20.000 acessos diários a 3 curtidas, muita coisa realmente mudou. A partir disso, Derakhshan chega a comentar que não vivemos no futuro da internet, e sim no futuro da televisão: onde qualquer declaração trivial de uma celebridade recebe mais engajamento que o parágrafo genial de uma blogueira. Daí, temos toneladas de textos, vírgulas e mais vírgulas, letras escorrendo pelas bordas da internet como algo excedente. Poderíamos até não ver nada além dos filmes da Netflix, mas ainda assim teríamos um tanto de blogs abandonados, cheios de conteúdo, surpreendendo por vezes os olhos dos desavisados que abrissem seus hiperlinks. E acho que o que coleciono dessas páginas em meu blog é pouco: são somente suas últimas palavras, seus últimos suspiros. Porque há nelas, antes de seus pontos finais, uma grande quantidade de textos, aparentemente infindável. E se essa grande quantidade estivesse numa só frase, imensa, eu me percebo curioso: quanto tempo demoraria sua leitura?

Pois tento pensar em que tipo de leitor leria tal frase. E reconheço rapidamente que não consigo imaginá-lo. Não há um só tipo a quem eu pudesse atribuir a tarefa. Monges em clausura, nerds ermitões, bibliófilas, acadêmicas, ninguém, absolutamente nenhum humano me parece capaz de cumpri-la. É algo que testemunha a falência de todas essas palavras digitais. Em certa medida, testemunha inclusive a falência de toda e qualquer palavra, de nossos acúmulos em livros empoeirados, em tantas bibliotecas que nossa espécie nunca dará conta de ler. E talvez faça mesmo sentido falar da internet em termos de morte, ou falar dela como uma morta-viva. Se autores escreveram blogs que deixarão de ser vistos mas, ainda assim, existirão ocupando espaço na internet, podemos pensar, por fim, que sua audiência última, derradeira, será a dos bits, dos gigabytes, da maquinaria tecnológica que a mantém viva para ninguém além dela mesma. Também é por isso que enxergo a internet sem vida; na medida em que lhe falta e lhe faltará companhia humana em certas partes suas.

Lidamos com uma rede que parece independente de nossos comandos, habitada por inteligência artificial e algoritmos que nos preveem de modo cada vez mais acurado. Nos vigiam, conhecem nossos gostos, nos oferecem umas paradinhas que queremos comprar. E por se mover com eles a internet pode nos parecer vigorosa, fazendo-nos duvidar de qualquer argumento a respeito de sua falência. Mas voltemos às suas letras esquecidas. Aos seus parágrafos, blogs perdidos. Voltemos a organizar suas muitas letras numa só frase.

Em 1994, Douglas Davis deu início à primeira frase feita colaborativamente por todo o mundo. Com a ajuda de uma galeria de arte em Nova Iorque, criou uma página na internet que permitiu a seus visitantes escreverem coletivamente. Apesar disso, havia uma instrução, previamente posta no site, que não conclamava quem o visitava, mas sim a todo o planeta. Ou seja: à escrita dessa frase não havia um convite à população do globo, mas ao globo mesmo.

Talvez por esse convite tão amplo a sentença não era redigida somente com letras: havia nela fotografias, sons, faxes, links etc. Mas a esse texto, a despeito de tantas liberdades, havia uma regra: não terminá-lo com um ponto. Dessa maneira, a frase continuaria uma, tornando-se imensa. E Douglas previa, com isso, que seria a maior já escrita.

Ainda assim lhe estipulara um fim. O dia 15 de fevereiro de 1995, ou quando a frase atingisse a extensão de um pouco mais de quatro quilômetros, marcaria o momento em que a pontuaria. Em certo momento, contudo, havia se passado meio ano desde a data exata de sua criação. A frase já tinha o comprimento de alguns quarteirões quando Douglas percebeu que não queria interrompê-la. Foi quando enxergou que só haveria justiça se fosse o próprio Deus a lhe dizer “chega”, a encerrá-la; que só Deus poderia parar o mundo. Foi então que Davis se eximiu de dar-lhe o ponto final.

A partir de sua decisão, acreditava que a frase continuaria crescendo enquanto o mundo existisse. Era 1995, e se pensava a informática como aquilo que permitiria à informação ser transmitida idêntica, através de eras e gerações, diferente do que ocorrera até então, por exemplo, com a xerox e os videocassetes, que copiavam informações sempre lhes manchando um tanto. Mas voltemos a 2020. Agora, a primeira frase colaborativa do mundo é parte do acervo de um museu estadunidense. Com o passar dos anos, a experiência da frase deixou de funcionar. Os links dela já não abrem. Alguns de seus caracteres coreanos tornaram-se ilegíveis. Arquivos cruciais foram perdidos. E apesar do museu ter criado uma segunda versão da frase em 2013, novamente passível de interação, ela já não funciona.

Então é isso: uns anos podem ser mais que suficientes para tornar algo da internet uma peça de museu. Dos blogs encerrados, por exemplo, vi muitos que existiam até pouco tempo atrás. Tem um que acabou faz pouco tempo. No início de 2020, agora. Que engraçado…

Digo, não há muito por que citar mais um blog neste e-mail que te envio, William. Mas me recordo com tanto carinho dele… Veja: não era um blog profissional, de um prêmio Nobel, jornalista, nada disso. Seu último texto falava de coisas prosaicas. Falava sobre a espiritualidade, que lhe intuiu a escrever um post de encerramento. Falava sobre o baque da morte de seu pai, dos cuidados com a mãe, falava sobre não deixar um adeus definitivo, dando esperanças de um retorno àquela página. Era tudo tão pessoal, tão confessional, que me pareceu, de súbito, uma janela aberta em meio aos montes de textos engravatados na internet afora. E agora, lhe escrevendo sobre isso, vejo semelhanças com quando eu soube de pessoas que se emocionaram ao encontrarem certos vídeos no YouTube. Tem a história de um homem solitário que, ao procurar uma música, encontrou-a como trilha sonora em um vídeo simples, de alguém consertando sozinho a porta de sua casa – e a de outra pessoa que viu, com lágrimas nos olhos, um vídeo em baixa resolução de uma estrada chuvosa, com certa canção antiga ao fundo.

São vídeos feitos por pessoas comuns, assim como esse blog de que me recordei. Vídeos e palavras encontradas de surpresa: por pessoas que buscavam até então uma música no YouTube; por quem, porventura, abriu um navegador e seguiu por links antigos. E sei que falei da internet como uma morta-viva. Sei que falei dessas páginas perdidas na web como partes mortas de uma internet zumbi. Mas mudei de ideia. Talvez, em contrapartida, elas sejam o suspiro de uma internet ainda viva. O suspiro de uma internet feita por pessoas. E não por profissionais, celebridades e grandes empresas.

Seu vídeo também me foi um suspiro dessa internet feita por pessoas, William: um vídeo antigo, no seu canal do YouTube, de 2015, que me ajudou profundamente em meu problema de rede. Seu título é “Estou conectado, mas não abre páginas.” e, apesar das suas mais de um milhão e trezentas mil visualizações – prova do tanto de gente que foi afetada por esse problema -, é um vídeo bem simples, curto, direto ao ponto. Tem uma captação de áudio com um microfone caseiro, não é um vídeo com cortes, é feito de uma captura direta da tela do seu computador. Tem nele certas inserções de frases engraçadas, como os balõezinhos de diálogos que aparecem no cachorro retratado na tela do seu desktop. E a primeira solução oferecida por você: a configuração manual do DNS no computador.

Eu já havia tentado mudar o DNS no meu notebook. Como disse no começo deste e-mailzão, nada tinha dado certo. Nem o técnico tinha dado certo. Mas decidi retornar a procurar dicas no YouTube. Buscando instruções novas, encontrei seu vídeo. Lhe assisti uma vez e o deixei de lado, pensando “Ah, Já fiz isso!”. Mas voltei depois de algum tempo, desolado pelo cenário que via surgir na minha frente, da impossibilidade de utilizar plenamente meu Wi-Fi. Foi quando atentei a um pequeno detalhe, esquecido por mim: ao final das configurações, depois de preencher o DNS nas propriedades de protocolo TCP/IPv4, ouvi e vi seus gestos ao dizer: “e dá OK”, seguido de um outro “OK”, ao clicar nos OK’s das janelas abertas em seu computador.

Juro que foi isso: meu problema, conquanto já tivesse encontrado solução possível na reconfiguração do DNS, restava no meu esquecimento em dar OK na página. Só isso.

Ri muito. De felicidade também. E posteriormente cheguei a configurar o DNS direto no meu roteador. Encontrei outro número que me atendeu melhor que o que aparece em seu vídeo. Fiz meus ajustes. Tudo está bem com minha rede. Daqui, só vim lhe dizer de tudo isso para lhe agradecer com generosidade. Foi contigo que me informei do quão importante é saber que OK’s são parte fundamental dos problemas que temos. Atentar com calma a todas as etapas do processo – inclusive as mais miúdas, como apertar os botões de confirmação – se equipara a olhar, enternecido, em direção aos detalhes mais apequenados na internet de agora. Observar esses sites perdidos, esses vídeos caseiros, essa literatura-de-fim-de-blog e poder se emocionar por vê-los, por continuar navegando, por ainda conseguir participar de uma internet feita à mão, entre ajustes de TCP/IPv4 e sites do tipo GeoCities-anos-90. Penso: a primeira frase feita colaborativamente a partir da internet, guardada e paralisada num museu, ainda assim pode ser lida e testemunhar o princípio da sobrevida de uma rede de computadores humana e caseira, que desestabiliza os streamings, os grandes portais, as redes sociais, lhes mostrando no que são zumbis, sem tanto fôlego, sem variedades. Lhes mostrando não muito diversos, mas com portas, saídas. E, assim, apontando o lado de fora dessa internet-morta-viva através de uma janela aberta. Numa outra aba, num navegador.

William, muito obrigado.

Atenciosamente,